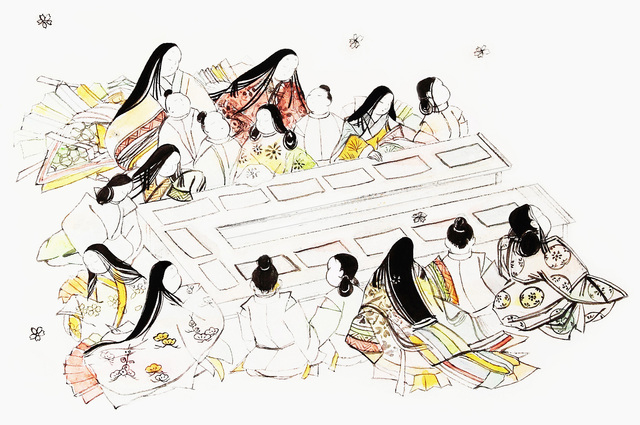

六種の薫物のはなし

六種の薫物

平安時代には、粉末にした香料を調合し、蜂蜜や梅の果肉などを使って練り合わせた練香がお香の主流でした。このようなお香のことを「薫物(たきもの)」といいます。

基本となる調合方法をもとに、香料を微調整しながら自分オリジナルの薫物を創作することは、平安貴族にとって教養や財力、センスの良さを表現するものでもありました。そして、このように創作されてきた薫物の中から優れたものは後世に引き継がれ、洗練されていきます。その代表格が「六種の薫物(むくさのたきもの)」と呼ばれるものです。

六種の薫物は、「梅花(ばいか)」・「荷葉(かよう)」・「侍従(じじゅう)」・「菊花(きっか)」・「落葉(らくよう)」・「黒方(くろぼう)」の六種類の香りです。鎌倉時代末期に記されたとされる香道の起源・香趣を説いた伝書である「後伏見院宸翰薫物方(ごふしみいんしんかんたきものほう)」などでは、それらを春夏秋冬になぞらえています。

| 薫物 | 季節 | 後伏見院宸翰薫物方-表記 | 香り |

|---|---|---|---|

| 梅花 | 春 | むめの花の香に似たり | 梅の花のような香り |

| 荷葉 | 夏 | はすの花の香に通へり | 蓮の花を思わせる香り |

| 侍従 | 秋 | 秋風蕭颯たる夕 心にくきおりふしものあはれにて むかし覚ゆる匂によそへたり | ものの憐れさを思わせる香り |

| 菊花 | 秋・冬 | きくのはなむらうつろふ色 露にかほり水にうつす香にことならず | 菊の花のような香り |

| 落葉 | 秋・冬 | もみぢ散頃ほに出てまねくなるすすきのよそほひも覚ゆなり | 葉の散る哀れさを思わせる香り |

| 黒方 | 冬・祝い事 | ふかくさえたるに あさからぬ気をふくめるにより 四季にわたりて身にしむ色のなつかしき匂ひかねたり | 深く懐かしい、落ち着いた香り |

なお、上記のようにあるものの、伝書によっては「侍従」と「黒方」について季節を問わないとされていたり、それぞれの薫物に対応する季節が若干異なっていたりします。

平安時代末期の「薫集類抄」や、室町時代初期の「むくさのたね」といった香の伝書には、これらの六種の薫物のレシピが掲載されています。面白いことに、同じ「黒方」のレシピ一つをとってみても、その調合方法や香料の種類、分量は作り手によって異なっています。また、レシピどおりに薫物を作ったとしても、香料の産地や収得時期、調合時の微妙なさじ加減や調合の手順などによって薫物の香りは変わってしまうので、完全な再現は難しいと考えられます。そこはまさに作り手側のセンスが求められてくる部分でもあり、香の奥深さ・趣深さの一つではないかと思います。