淡路島とお線香

淡路島での線香製造の始まり

淡路島の地場産業の中で、生産高日本一を誇るものとして「線香」があります。淡路島の線香造りは、江井浦(淡路市江井)において、嘉永3年(1850年)に始まりました。

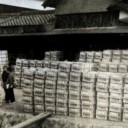

江井の街並み

江井浦は、寛永20年(1643年)に阿波蜂須賀藩の庇護のもとに廻船業が盛んで、廻船問屋が軒先を並べ、淡路島で最も栄えた港町でした。西浦一の良港を拠点に黄金時代を築きました。とはいえ、これは船持ちに限られ、浦人の多くは冬場西浦の季節風で港が閉ざされることが多くて仕事ができませんでした。男たちは作男や杜氏として出稼ぎなどをして半年ぐらい家を留守にすることも珍しくなく、留守家庭は生活苦にあえいでいました。

線香製造の背景

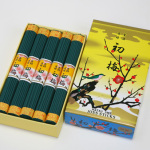

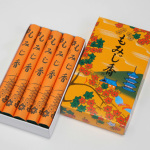

こうした冬枯れ対策の仕事として、線香製造が女性の手内職として合っていることや、江井浦の気候条件(冬場に 西風が吹き、0度以下にならない)が適していること、また、原材料の搬入と製品輸送に便利な立地条件が整って いたことなどから、船主7軒(その内の1軒が梅薫堂)によって線香作りが始まりました。

その製法技術は、江井 浦で小間物商(紺屋)を営んでいた田中辰蔵氏(通商・紺辰)によって、当時線香製造が盛んであった泉州堺より 学び伝えられました。原料は阿波から取り寄せ、製品を九州通いの綿積船に載せて九州方面で販売したところ、好 評だったので本格的に製造を開始しました。江戸、明治、大正、昭和初期に至るまで先人の努力により、淡路島の お線香は、品質が良いとの評価を得て、堺・大阪・京都・名古屋などとともに一大生産地として認められるように なりました。第二次世界大戦終戦後、堺市は工業地帯として復興、他の都市も家内工業中心の線香製造に終止符を 打ち、新しい日本を背負う大工業都市に変わったり、あるいは空襲によって線香工場を失い、淡路島に生産拠点を 移行しました。そうした事情もあり昭和30年代半ばには日本一の線香生産量を誇るようになり、現在の礎が形成されました。